[chat face=”man-1.jpg” name=”男性相談者さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=””]露店をはじめたいけど、どうやったら許可が取れるのかわからない・・・。[/chat]

[chat face=”woman-1.jpg” name=”女性相談者さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=””]調理師免許はもってないけど、屋台で食べ物の販売ってできるのかなあ?[/chat]

露店や屋台でお店を出したいと思い立ったものの、どんな許可や資格が必要なのか分からずお困りではないでしょうか。

そんな方に向けてこの記事では、

- 露店営業に必要な「食品衛生責任者証」の取り方

- 露店営業に必要な「営業許可証」の取り方

- 営業許可取得で間違えやすい注意点4つ

- 露店・屋台の営業許可に必要な設備4つ

- 許可申請の手続き・流れ

の5つのポイントを抑えながら、露店や屋台の販売に必要な許可と資格について解説していきます。

結論から言いますと、必要なものは①食品衛生責任者証と②営業許可証の2つだけ。調理師免許がなくても開業できます。

ではどうすれば許可を取得できるのか、順番に解説していきますのでぜひ最後まで読み込んでみてください。

「食品衛生責任者証」を取る方法

露店や屋台の出店に必要な「食品衛生責任者証」とは?

まず「食品衛生責任者証」というのは、あなたが販売する食べ物の「衛生責任者」のことです。

(詳しくは【外部サイト】食品衛生責任者証とはをご覧ください。)

この資格を取るためには食品衛生協会が主催する衛生講習会の受講が必要ですが、受講さえすれば全員に資格が付与されます。

また、下記の資格を持っている方は改めて取得する必要はありません。

・栄養士

・調理師

・製菓衛生師

・と畜場法に規定する衛生管理責任者

・と畜場法に規定する作業衛生責任者

・食鳥処理衛生管理者

・船舶料理士

・食品衛生管理者、もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者

出典:東京都保健福祉局

オーナー自身でなくても、たとえばご主人やご兄弟がこの許可証をお持ちで、その方を責任者として申請するのであればそれでもOKです。

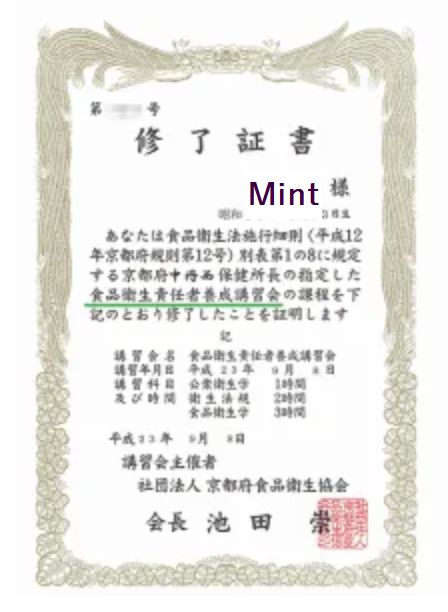

食品衛生講習会の内容と受講方法・手数料

下の写真は、わたしが京都府で受けた衛生講習会の「受講修了証書」です。

[su_row] [su_column size=”1/3″] [/su_column] [su_column size=”2/3″]

[/su_column] [su_column size=”2/3″]

【講習内容】

公衆衛生学1時間/衛生法規2時間/食品衛生学3時間|合計6時間

【受講料】

1万円程度(都道府県ごとに異なる)

【受講日】

営業許可申請の際に、各保健所から説明あり。

[/su_column] [/su_row]

受講内容や料金は各都道府県ごとに多少違いますが、概ね上記と同じような中身だと思います。

なお食品衛生責任者証は全国共通で認められる場合が多いので、他府県ですでに取得済みの方は、その旨を保健所に申告してみてください。

いずれにせよ、食品衛生責任者証についてはつぎに解説する「営業許可証」の申請に合わせて、保健所からかならずアドバイスがありますので焦って取得する必要はまったくありません。

ご安心ください。

屋台や露店に必要な「営業許可」とは?

ではつぎに、営業許可について解説していきたいと思います。

営業許可証とは「保健所基準」をクリアした屋台に対して、保健所からもらう許可のことです。

ただしこの許可取得に際し、多くの方が間違いやすいポイントとして4つの注意事項があります。

- 許可取得はエリアごとに行う必要がある

- 露店営業自体が禁止の地域もある

- 取扱い禁止のメニューがある

- 営業許可には複数の種類がある

具体的な許可取得の方法はのちほど丁寧に解説していきますが、ひとまずこの注意点がどういうことなのか説明しておきたいと思います。

露店営業許可の注意点①|許可取得はエリアごとに!

まずもっとも誤解されやすい点としてご注意いただきたいのですが、露店や屋台の営業許可は全国共通の許可ではありません。

「出店するエリアごと」に取得する必要があります。

たとえば兵庫県で営業許可を取得したとしても、大阪に出店する場合は大阪の保健所に手数料を払い、改めて許可申請することになるのでご注意ください。

あなたが「許可申請する保健所」を調べる方法

[chat face=”woman-1.jpg” name=”女性相談者さん” align=”left” border=”none” bg=”gray” style=””]結局どの保健所に相談したらいいの・・・?[/chat]

では日本全国にたくさんある保健所の中で、あなたが許可申請すべき保健所はいったいどの保健所なのでしょうか。

その探し方を下記に記しておきます。

東京で出店する場合

まず東京で出店をご検討の方は、下記のホームページを参照してください。

かなり丁寧なホームページ【外部サイト】屋台臨時営業の許可詳細が用意されていますので、その指示に従って保健所をさがしましょう。

東京以外で出店する場合

いっぽう東京以外で出店したい方は【外部サイト】保健所管轄区域案内を活用し、とりあえず「あなたが一番最初に出店したいエリアを管轄する保健所」に電話をしてください。

露店・屋台開業の意向を伝え、営業許可取得が可能かどうか、まずは確認してみましょう。

営業許可の注意点②|露店営業自体が禁止の地域もある

次にご注意いただきたい点が、地域によっては露店営業というテント形式の営業許可自体が存在しない場合もあるということです。

例えば年に一度の学園際や地域のお祭り、バザーなど、年に数回程度開催される場所での営業ならどの地域でも許可されるはずです。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]これは個人の商売というよりもその地域や団体の親交を深める意味合いで開催されるものなので、保健所も多めに見ているということなんでしょう。[/chat]

しかし露店や屋台は個人の利益を追求する商売であり、何度も出店することを前提とした営業となります。

そのため、簡易なテントで食品衛生が保たれにくい環境での営業自体を禁止する地域も存在するのです。

この件については、ご自身で各保健所に問い合わせて確認していただくしかありませんし、営業許可が取得できない地域では露店の開業をあきらめるしかありません。

露店営業許可を取得できない場合の対処法

露店営業許可が存在しないと言われた場合、対処法としてはキッチンカーでの営業を検討するしかないと思います。

キッチンカーの営業許可と資格を取る方法はこちらの記事↓を参考にしてみてください。

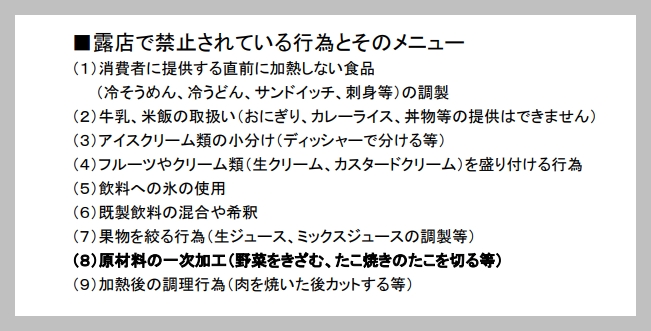

営業許可の注意点③|取扱い禁止のメニューがある

また露店営業許可では、売りたいメニューを何でも販売できるわけではないという点も注意が必要です。

テントを使った屋外の露店営業は、通常の調理場に比べて不衛生になりやすいため、キッチンカー営業よりもさらに厳しく制限されている保健所が多いです。

たとえばこちら↑は大阪府豊中市の例ですが、米飯を使用したメニュー(例えばカレー)の販売が禁止と書かれていますね。

また「たこ焼きだけ」とか「焼きそばだけ」というように、販売するメニューの数も1種類しか認められない場合があります。

このように売りたいメニューを何でも販売できるわけではないので、その点も保健所にしっかり確認してください。

営業許可の注意点④|営業許可の種類を確認すること!

つぎに注意していただきたいのが、露店や屋台の営業許可には種類が複数あるという点です。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]営業許可の種類について興味のある方は、【外部サイト】営業許可種類一覧をごらんください。[/chat]

複数ある種類のうち、キッチンカー調理販売するためには下記のいずれかの許可を取得することになります。

- 菓子製造業営業許可証

- 飲食店営業許可証

- 喫茶店営業許可証

あなたが売りたいメニューはこの3種類のうちどの許可証に当てはまるのか、保健所でかならず前もって確認しておきましょう。

各許可証の中身と手数料について、簡単にご紹介しておきますので参考にしてください。

飲食店営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″] [/su_column] [su_column size=”2/3″]

[/su_column] [su_column size=”2/3″]

【取得手数料】

10,000円程度

【該当するメニュー】

肉や野菜を使った惣菜。ご飯物、丼もの、お弁当、麺類など。アルコール販売が許可される場合もあり。

[/su_column] [/su_row]

菓子製造業営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″] [/su_column] [su_column size=”2/3″]

[/su_column] [su_column size=”2/3″]

【取得手数料】

8,000円程度

【該当するメニュー】

クレープ、回転焼き、たいやきなど

[/su_column] [/su_row]

喫茶店営業許可証に該当するメニューと手数料

[su_row] [su_column size=”1/3″] [/su_column] [su_column size=”2/3″]

[/su_column] [su_column size=”2/3″]

【取得手数料】

8,000円程度

【該当するメニュー】

アルコール以外のドリンク、かき氷など

[/su_column] [/su_row]

以上3つの許可のなかみを解説しましたが、細かな許可条件は保健所によって異なります。

たとえば関西では、コーヒーなどのドリンクは「飲食店営業」か「菓子製造業」に該当するとされるところが多いです。

あなたの売りたい商品がどの許可に該当するのか、思い込みで判断せず必ず保健所に聞いて確認しておきましょう。

露店の営業許可取得に必要な設備

以上、露店営業で間違いやすい注意点についてご理解いただいたところで、露店営業の許可取得に必要な設備のおはなしに移ります。

まず露店営業で営業許可を取るためには、

- 三方を囲うテント

- ポリタンクによる簡易水道設備(手指洗浄用)

- 冷蔵・冷凍設備

- 食品や調理器具の保管庫、ゴミ箱

の4つが必要になることが多いです。

具体的にどんな物を用意すべきなのか、各項目について詳しくみていきましょう。

ただし設置すべき設備は保健所ごとに大きく異なったり、追加で必要になるものがあるかもしれません。

営業許可の基準は各保健所ごとに違いがありますので、必ず保健所に確認するようにしてください。

①三方を囲うテント

この写真↑は私がテントスタイルで出店していた当時のようすです。販売口以外の3方が横幕で囲われていますね。

このように露店販売はどの保健所でも、必ず『三方を囲って使用できるテントの設置』がひつようです。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]テントの大きさや材質について保健所の規定はありません。[/chat]

露天販売にオススメのテントの選び方

露店に使うテント選びで失敗されている方の多くは、安物を選んでしまっているようです。

安いものは軽くても持ち運びがしやすい反面、少し風が吹いただけでテントが飛んでしまって骨組みが折れてしまいます。

そこで、マルシェや手作り市の出店一番オススメなのがこのテント↓。

- 別売りで横幕の販売あり

- 一人でも設置可能

- カラー展開が豊富

- 部品のパーツ売りで、修理も可能

という4つのメリットがあり、わたしもずっと使っていました。

一方で完全に「屋台」としてテントを使用される場合は、一般的な白テントが使われていることが多いですね↓。

あなたの出店スタイルに合わせて選んでみてください。

②ポリタンクによる簡易水道設備(手指洗浄用)

[su_row] [su_column size=”1/3″]pinterest[/su_column] [su_column size=”2/3″]また簡易水道設備の設置も必ず必要です。

大抵はポリタンク+バケツの組み合わせで許可されますが、

- 手洗い専用

- 調理器具洗浄専用

として簡易水道を2か所設置しないといけない場合もあるかもしれません。

[/su_column] [/su_row]

ポリタンクは(許可されるのであれば)こちら↓の小さく折りたためるポリタンクにされると便利ですよ。

なお、手洗い設備には必ず

- 手洗い用の石鹸(ミューズみたいなポンプ式の物でOK)

- 手指消毒用アルコールスプレー

の設置が必要ですので、忘れないように設置しましょう。

③冷蔵・冷凍設備

どんなメニューを販売したとしても、保冷設備は絶対に必要になるでしょう。

保冷程度でしたらクーラーボックスや発泡スチロールに、保冷剤を詰めておく程度で許可されることが多いです。

いっぽう冷凍庫が必要な場合などは、冷凍庫を現地に持ち込んで営業される方もいらっしゃいます。

必要に応じて準備しましょう。

④食品や調理器具の保管庫、ゴミ箱

販売に必要な食材や調理器具を保管するため、蓋つきの容器が必要とされる場合があります。

この場合は衣装ケースを活用すればOK。大小様々あると思いますので、必要に応じて選んでください。

ゴミ箱も大きさに規定はありませんが、設置は義務のはず。

蓋つきのものを選びましょう。

テント内の設備・備品のレイアウト

以上が露店営業許可で必要になる設備となります。

ひとつでも不足していると許可は取れませんので、確実に用意できるようにしましょう。

ちなみに露店営業の必須アイテム「プロパンガス(LPガス)」の入手方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

なおこれらのさまざまな設備のレイアウトについては、下記を参考にかんがえてみてください。

保健所で露店・屋台の許可を申請する手続き・流れ

では最後に、保健所でキッチンカーの許可を取得するまでの手続きについて解説していきます。

手続きの流れとしては下記の通り。

- 保健所に相談し、露店営業について相談する

- 申請用紙に記入し、保健所に提出する

- 保健所にて、テント及び設備一式のチェックを受ける

- 合格の場合は2週間ほどで許可証交付

- 不合格の場合は設備を修正し、再チェックにて合格すれば許可証交付

- 営業スタート

念のため、ざっと流れをご説明しておきますね。

保健所に相談し、露店・屋台に必要な設備を確認する

なんどもお伝えしていますが、まずは保健所に屋台開業の意向を伝えて、露店の許可条件や設備について確認しましょう。

保健所との相談は複数回必要になりますが、ここでしっかりと話しを聞いておくことで、開業準備がスムーズに進むはずです。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]相談する場合は、「売りたいメニュー」と「出店したいエリア」をある程度決めてから相談してください。その2つが決まっていないことには、保健所もアドバイスのしようがありませんので。[/chat]

申請用紙を保健所に提出する

次に必要書類の申請をします。

書類の申請のタイミングは保健所によって異なり、このあとの「テントと設備チェックの日」にまとめて書類を提出する場合もあります。

ここは各保健所の指示に従ってください。

保健所の手続きで申請する書類

保健所に提出すべき書類の中身も、各保健所によって多少ばらつきがありますが概ね下記のような書類の提出を求められるようです。

参考程度にごらんいただき、実際の書類づくりは保健所担当者の指導を受けて仕上げるのが無難です。

- 営業許可申請書

- 営業設備の大要・配置図

- 営業の大要

- 食品衛生責任者の資格証明書類

なお、申請と同時に手数料の支払いが必要です。

押印のための認印も忘れずに持参しましょう。

保健所にて、テント及び設備一式のチェックを受ける

テント及び設備一式を買い揃えることができたら、ようやく保健所のチェックを受けることができます。

[chat face=”prof-3.jpg” name=”ミント所長” align=”left” border=”yellow” bg=”yellow” style=””]保健所の担当者に設備一式をみてもらい、営業する上で不備がないかどうか確認してもらうってことです。石鹸や消毒液も忘れずに搭載しておきましょう。[/chat]

このチェックに合格すれば約2週間ほどで営業許可証が完成しますが、設備に不備がある場合は不合格になることも・・・。

その場合は指摘された部分を修正し、もう一度チェックを受けてください。

基本的に保健所の指示通りに設備が整っていれば、不合格になることはありませんが、なんども足を運んだり作り直すのは手間も時間もかかります。

一回で合格するためにも保健所の許可条件はしっかり確認してから製作するようにしましょう。

さいごに|消火器の購入と保険の加入も忘れずに

以上が露店営業に必要な営業許可証と資格のとり方となります。

全国共通ではないという点が許可取得のハードルになりがちですが、保健所の指示通りの設備を準備すれば、初心者でも簡単に許可を取得できるはずです。

なお業務用消火器の設置を指導する消防署が全国的に増えていますので、10型以上の業務用消火器も忘れず準備しておきましょう。

さらに露店開業にあたって、「PL保険(賠償保険)」の加入は必須です。

こちらの記事↑を参考に、営業開始に間に合うよう手続きしておいてくださいね。

それではまた。